年代別ストーンズLIVEの目撃者たち:有賀幹夫氏

『オン・エア』発売記念企画

年代別ストーンズLIVEの目撃者たち

12月1日に発売される最新作『オン・エア』。このストーンズ初のBBC音源作品の発売を記念して1962年にバンドを結成して以来、2017年の現在に至るまでライヴ活動を続けているストーンズのLIVEの魅力を実際に見ている方々の言葉で語っていただく企画がスタート。

第2回目は有賀幹夫氏。

日本でただ一人のザ・ローリング・ストーンズのオフィシャル・フォトグラファーである有賀氏。

1989年からストーンズを撮り続けている有賀氏だからこそ語れるストーンズLIVEの魅力。

お楽しみください。

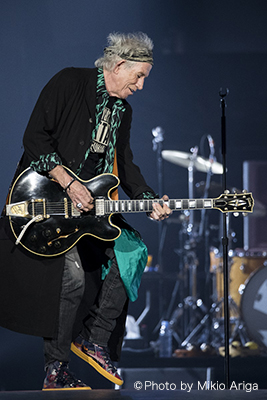

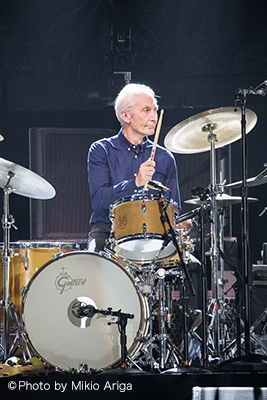

2017年10月22日『ノー・フィルター』パリ公演から

©Photo by Mikio Ariga

有賀幹夫(2003, 1990)

中止から30年後、武道館公演の奇蹟

―2003年3月10日に行なわれた日本武道館公演がとても印象的と伺いました。

もちろん1990年の初来日もあるんですけど、やはり“武道館”という場所でやった1回限りの公演というのは、それ以降すべての公演を観るうえでリファレンスになっています。本来ストーンズのショウは、そこまで場所に左右されないとは思うんですが、武道館だけは特別というかね。あれも本当は(同時期に来日していた)キッスが押えていた日を急遽、譲ってもらったとか、結構ドタバタのなか決まったらしいんですけど。このときの〈リックス・ツアー〉は、シアター、アリーナ、スタジアムという3種の規模での会場でライヴをする、という趣旨だったわけですが、武道館で1万人のシアター公演というのは、正直ちょっとデカイなとも思いましたね(笑)。

―当然、撮影されながら体験されたんですよね。

そうです。撮影しながらだと公演を観たというよりは、仕事をさせていただいたという部分が大きいんですけど、ぼくが武道館公演で衝撃だったのが、始まる前のお客さんの熱気を超えた“殺気”とも言えるような雰囲気なんですよ。“ついにストーンズが武道館に立つ”ということを前にして、湧き出ていた空気がすごかったんですよね。もちろん暴力的な殺気ではないんだけれど、“Love”でもない何とも言えない、あれはどういう気持ちなんでしょうね。日本人の武道館公演への想い、と言うんでしょうか。かなり押してスタートしたんですが、出てきた瞬間、キースを始めメンバーが、びっくりするような顔をしていたんですよ。お客さんからのあまりのパワーに、メンバーが押されたように思えたんです。“なんだ、これ!?”みたいな。そこからバンドも、お客さんのオーラをすぐにキャッチして、エネルギーに変えていったというのが見て取れたんです。でも、最初はバンド側も驚いていて、あとずさりするような感じでさえあったんです。そんなのはあとにも先にも初めてのことで。やっぱり、お客さんが放つオーラが強烈でしたね。

―それをすぐにエネルギーに変えたストーンズもさすがですね。

ミックもキースも“もっと前にここで俺たちはやるはずだった”っていう気持ちは持っていたにせよ、武道館公演が日本人にとってこんなにも特別なものだというところまでは考えていなかったのかもしれません。でも、そのことを瞬時に理解してくれたんだと思うんですよね。〈リックス・ツアー〉では、このあと横浜アリーナ(3月12日)もやって、あれも素晴らしい内容でした。だから、内容で言えば武道館だけが突出したものではなかったんですが、オーディエンスと一体になった何か特殊なエネルギーが出てたんですよね。あの会場にいた1万人は、まさに目撃者だと思います。そのあとも武道館でやってくれるのかな、とも思っていたんですけど、あのときだけですしね。

―だからこそ、貴重な公演でもありますよね。

もちろん初来日のときのオリジナル・リズム・セクション、ビル・ワイマンが来てくれたってことも重要で、日本公演の始まりとしてメモリアルでもあるんでしょうが、武道館公演は歴史的な出来事ですよね。

―武道館で撮影された写真も特別だったんでしょうか。

そうですね。急遽決まったということもあったのか、この公演だけライトがしょぼかったんですよ。暗いマゼンダか白色ライトだけで。でも、それがむしろ70年代半ばくらいのコンサートでのライティングみたいで、その結果、生々しいストーンズが撮れたのは確かですね。うしろには巨大な映像モニターがあって当時のストーンズの演出効果もありつつ、ライトはものすごく暗いという変なバランスのセットでしたけどね。

初めてオフィシャル・フォトグラファーとして臨んだ初来日公演

―初めてオフィシャル・フォトグラファーとして臨んだ90年のツアーのお話もお聞かせいただけますか。そもそもはロン・ウッドがきっかけなんですよね。

初来日のときは、ぼくもまだ20代の若造でしたし、やることがたくさんありすぎてとても大変でした。毎日撮影して、夜中に徹夜で現像して、次の日の朝、マネージャーさんにチェックしてもらうという感じだったので、いつまで体力が持つかとか、プレッシャーとの闘いもありましたし。“ストーンズ、最高だ”なんて噛みしめるような状況ではありませんでした。もう、走っている車に引きずられながら、片手にカメラを持って写真を撮っているというイメージですかね。でも、そのときはリハーサルも含め、全部撮れたのでよかったです。次のツアーからは、ここまでとか決められて厳しくなりましたからね。ぼく自身は、ものすごいストーンズ・ファンなんですが、そのとき以来、純粋なファンとしてはもう楽しめないな、と自覚しましたね。つい最近もフランスに撮りに行ったんですが(〈ノー・フィルター・ツアー〉の一環)、もうバタバタで。フォト・パスを出してくれているにもかかわらず、セキュリティーを通過できなくて、撮れない日があったりして。そんなことは初めてのことで、どうしようかと途方に暮れました。だから、終わってこんな写真が撮れてファンとしてもよかったと思うこともありますが、撮影の間はファン・レベルでは楽しめないですよね。ちゃんとやるためには、ファン気質をコントロールしないとダメだ、というのを初来日のときから学びました。まぁ、結果的にメンバーもマネージメントも写真を気に入ってくださって、基盤がそこでできて、いまもストーンズを撮らせてもらってるっていうのは、とてもラッキーなことだと思っています。

メンバーからも“ミキオ・テイスト”として信頼される撮影の極意

―写真から音が聴こえてくる“ミキオ・テイスト”と呼ばれる、撮影の極意は。

初来日の〈スティール・ホイールズ・ツアー〉ときは、時代的にもバブリーな時代で、ストーンズも悪ガキ集団というよりは、どこかの企業のお偉いさんみたいな恰好でアーティスト写真を撮っていましたよね。成熟したロック・バンドとしてイメージを変えてきたんですよ。アメリカのオフィシャル・フォトグラファーのディモ・サファリが撮った写真にしても、ぼくとしてはショウ・ビズ的に感じました。バンド側も、巨大なステージ・セットなんかを話題にしたいという意図があったと思うんですが、メンバーがドーンとくるというよりも、そうしたショウ・ビズ的なイメージ・カットが多いにように感じてたんです。そこで、ぼくはいまのストーンズと『メイン・ストリートのならず者』に代表されるような一番ストーンズらしいイメージとを合体させたい、みたいな気持ちで撮ったんですね。自分が70年代にファンになったときに、日本では観ることができなかった彼らの姿。当時、穴が開くほど見ていたミックやキースのカッコいい写真と、東京ドームにいる目の前のストーンズとを何とか重ね合わせたいという気持ちを込めて撮影したんです。それは不自然な形ではなくて、もともと自分が撮りたいストーンズの写真とはそういうものだったので、無意識のうちにもそういう形で撮影していたと思います。いまはさほど意識してはいませんが、そういう自分のポイントはあるんだなと感じていますね。

転がり続けるストーンズ

―初来日から、もう27年ですか。

あれからもう約30年になるんだなと思うと感慨深いですね。あのときのミックとキースは、40代半ば過ぎでしたが、それが30年経っても普通にやってるっていうのがすごいですよね(笑)。この前のヨーロッパ・ツアーだって5万人クラスの会場のチケットがソールド・アウトになるわけじゃないですか。チケット代だって高いのに。ファンも、ストーンズがあとどのくらいやれるんだろう? って逆算しながら観ているんでしょうね。ツアー開始後、曲のテンポが遅くなった、などとも言われましたが、パリはとにかくすごかったですよ。こうなったら、60周年も夢じゃないのかもしれませんね。もう彼らは、世界人間国宝の域ですよ!

インタヴュー&テキスト:山田順一