例年よりも暖かな10月の終わりの午後、ときどき鳥のさえずりが聞こえる都内の静かな場所で志帆に会った。3年4ヵ月ぶりのアルバム『Heat Wave』について話を聞いたとき以来なので、半年ぶりだ。

本来ならこの半年は『Heat Wave』を携えてのアリーナツアーが行われているはずだった。しかし志帆が喉に変調をきたし、しばらくの治療及び療養期間が必要となったため、ツアーが延期されることに。「活動を休止するわけではないので新曲を作ったりゆったりとスタジオ作業に取り組むつもりです。その中でどんどん上向きになっていければな、と思っています」という志帆のコメントが出たとはいえ、そこには「時々不安や焦りが襲ってきて、ぐらぐらと揺れています」という一文もあり、ファンはみな心配していたし、自分もそうだった。

半年ぶりに会った志帆は、いつもの柔らかな笑顔でそこにいた。少し雑談をしたりして、明るく笑う志帆に「元気そうで何より」と言うと、「元気になりました。いまは声の調子もとってもいいんです」と言ってこの半年の経過を話してくれた。

「ピークは6月だったんですけど、そのときは呼吸困難になるくらい咳が止まらなくて、喋り声も出せなかった。声を失った状態でした。それから夏くらいに戻り始めたものの、お薬を飲みすぎたこともあって免疫力がガクっと落ちちゃって。歌いたいと思ってもカラダが言うことを聞かない。正直、気持ちがすごく揺れて、前に長く休んでいたときの感情を思い出したりもしました。ただ、今回の曲のお話をずいぶん前にいただいていて、それは自分の意思としてなんとしてもやりたいことだったから……。少しよくなったかなと思ったら、またぶり返してというのを1ヵ月半おきくらいに2~3回繰り返したんですけど、なんとかギリギリで曲を完成させることができた。本当にギリギリ中のギリギリ。ドラマのオンエアーの1週間前に仕上がったという。この数ヵ月の間にずいぶん感情が揺れたけど、あるところまで落ち込んだらあとはもう上がるしかないというのは以前の経験からわかっていたし、その経験を活かしてネガティブからポジティブに切り替えることができたのはよかったと思いますね。フリーライブもツアーも中止になって、みなさんには本当にご迷惑をおかけしましたけど、誰も“なんだよ!”って責めないでいてくれて、それってすごいことだよなと力をもらえた。だからちゃんとお返ししなきゃなと思っているんです」

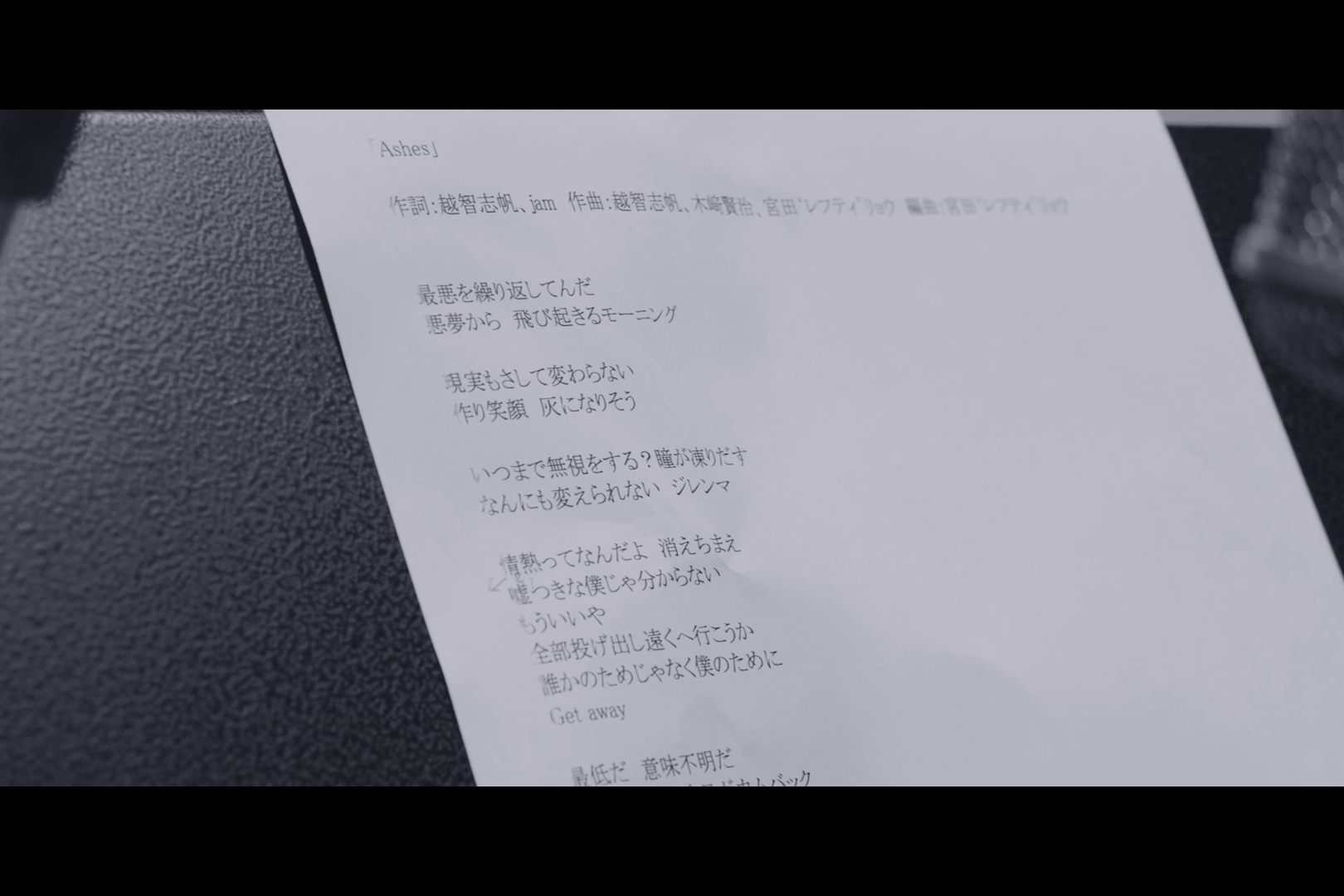

ニューシングル「Ashes」の話をしよう。10月15日にスタートしたTBS系日曜劇場『下剋上球児』の主題歌だ。ドラマのプロデューサーは新井順子(『Nのために』『アンナチュラル』『中学聖日記』『最愛』ほか)。過去、2015年の『マザー・ゲーム~彼女たちの階級~』で「Beautiful」、2019年の『わたし、定時で帰ります。』で「Ambitious」が使われ、新井の手掛けるドラマにSuperflyが主題歌で起用されるのは今回が3度目となる。

『下剋上球児』は「高校野球を通して、現代社会の教育や地域、家族が抱える問題やさまざまな愛を描く、ドリームヒューマンエンターテインメント」(オフィシャルサイトより)。志帆は主題歌制作にあたり脚本はあえて読まなかったそうだが、まとまった参考資料に目を通したときに、以前スタッフと話したことを思い出したと言う。

「高校球児たちがあんなにも野球に情熱を傾けるのはどうしてなんだろう?って話をしたことがあったんです。試合に勝ってご褒美があるわけでもなく、プロを目指してもほんの一握りの人しかなることができないじゃないですか。それでも甲子園に行くために毎日厳しい練習をする。その情熱ってなんなんだろう、情熱の向こう側には何があるんだろうって」

そのことを改めて考え、また田舎に住んでいる友人の家へとクルマで向かう際にたまたま少年たちが草野球に熱中している姿を見たこともあって、どちらかというと爽やかな情熱を感じさせるメロディが初めに浮かんだのだそうだ。まずはそれを形にして提出したが、ドラマ・プロデューサーの新井が求めていたのはそういうものではなく、次に何が起こるかわからないというハラハラ感や不穏さのあるものだった。それが初めて明確になったところで、志帆は1から曲を書き直すことに。「ハラハラする感じと、自分を鼓舞する感じ。情熱と言っても爽やかなそれではなくて、もっと泥臭い感じ。スケールは広くなく、どちらかというと密室的な感じ」。そんなイメージを浮かべていたところ、サビのメロディが頭のなかに鳴り出したと言う。

「その段階ではサビしか浮かんでいなかったんですけど、“これかな”って感触があったので、自分でエレピを弾いて仮で歌ったものを宮田さん(アレンジャー/コンポーザーの宮田’レフティ’リョウ)のところに持っていったんです。そこで曲全体の構成を考えているときに、宮田さんのなかで閃きがあったんでしょうね。“ここで休符を入れてみよう”とか言いながら、あのイントロが出てきた。それこそ何が起こるかわからない、不穏な感じのある導入で。このままAメロに行こう、Bメロは流れるようなものにしましょうって盛り上がって、全体のメロディ構成がそこからどんどん決まっていったんです」

メロディの構成がまとまりを見せていくなか、歌詞で伝えたいことも志帆のなかで少しずつクリアになっていった。その経緯をこう話す。

「情熱ってなんだろう?というのは前から考えていたことなんですけど、自分自身と重なるポイントはどこかといったことをしばらく模索していて。それであるとき、ふっと思ったんです。情熱って必ずしもピュアなだけではないよなぁと。ちょうどそのときも体調がよくなくて何もできない状態になっていたんですけど、やらなきゃならないことが目の前にある。それはキツいことではあるけど、なんか私って純粋にこれをやりたいと思って何かを作るときよりも、なにくそって思って踏ん張ってやるときのほうがパワーが出るタイプなんですね。で、実はそうやって作ることに罪悪感のようなものもあったんですよ。なんで私はニュートラルな状態でものを作れないんだろう、なんで追い詰められないと力を出せないんだろうと。そんなことを思っているときに、これってこのドラマの主人公の気持ちに近いものなんじゃないかなと気づきまして。鈴木亮平さんが演じる主人公も、どうにもならない環境と過去があって、やりたくない、逃げ出したいというネガティブな気持ちを抱えているけれど、土壇場にきて“やってやるよ!”と力を発揮する。それだって情熱のひとつの形であって、最初の一歩からポジティブじゃなくたっていいんだ、ネガティブなところから湧き上がる情熱もあっていいんだと、ストンと腑に落ちたんです。世の中には楽器の前に座ったら曲がでてくるというような才能を持ったスマートなミュージシャンもいるけど、私は葛藤を重ねて“なにくそ”って思わないと力が発揮できないところがあって、今までそういう自分を否定的に見ていたけど、それでもいいんだと初めて肯定できた気がしたというか」

ネガティブからの反転によるポジティブ。どん底を見たあとにこそ燃え上がらせることのできる情熱。そのことの肯定は歌詞を書いている志帆自身に気づきと力を与えることにもなったのだった。

ドラマと同じように何が起こるかわからない緊迫感を孕んだイントロから、そのままAメロ、Bメロと流れを持って進み、転調によって俄かに意思が明確になるようなサビへ。ギターだけでなくストリングスもまた展開のダイナミズムを強調しているロック曲だが、バンドサウンドとは異なるモダンなアレンジが志帆のヴォーカル表現を一層際立たせている。

「サウンドに関しては、インディーロック感というか、少ない楽器編成でタイトに進んでいくイメージを初めに持っていました。初めは考えていなかったストリングスは、サビの力を際立たせるためにあとから入れることになった。でも全体的には今回もナマとデジタルのハイブリッドで、そのほうがロウ(低いところの音)もしっかり出せるし、ヴォーカルの表現にあたってもそのほうがいいだろうと宮田さんがイメージしながらアレンジしてくれて」

そのヴォーカル録りに関してだが、実は直前にも熱を出し、「前日に2~3回歌っただけで」本番に臨んだのだそうだ。それでも「もういいや~」と伸びやかなハイトーンを出せるあたりがすごいところだと感心してしまうが、「ボイトレの先生が言うには、コンディションが悪くても高い声は出せるらしいんです。問題は低音域。ロウが欠けてしまう。この曲は明るく聞こえないように低めのところで歌うことが肝だと思っていたから、歌入れの前日にはロウをチャージするトレーニングをして備えました」と志帆。「危なかったけど、かえってこもった声を表現することができたから、結果的によかったかな」と振り返って笑うのだから、やはり強い。録ったのは2テイクのみ。ものすごい集中力でビシッとキメたと、スタッフも振り返る。

1曲のなかでこの歌の主人公の感情の微妙な変化を表現しきっているのも素晴らしい。例えば「Get away」という言葉を発するところ。同じ言葉でありながら、1番と違って2番では「覚悟を決めたなら深呼吸をして Get away」と歌われるわけで、つまりこの曲のなかで主人公は何らかの成長を見せていることがわかるのだ。

「そう。同じところをグルグルしているようだけど、螺旋階段を上がっていっているようなイメージ。同じ言葉を使っていても少しずつ意味が変わっていくんです。“Get away”もそうだし、“灰”という言葉もそう。1番ではもうこれ以上無理だという意味で“灰になりそう”と歌っているけれど、2番では悔いを残さず燃え尽きてみないことには何もわからないという意味で“灰になれ”と歌っている。灰になっていいじゃん、ってことなんです」

志帆自身、この半年の間に感情は大きく揺れ動き、「思い通りなど起こるはずもない」と実感するときもあったに違いない。が、それはどうにもならないネガティブの極みのような言葉でありながら、しかし「思い通りなど起こるはずもない」のだからと開き直って覚悟を決めたら、そこからまた変われるのだという、ある種の始まりの言葉でもある。志帆はこの半年、恐らくその両側で揺れながら、感情の螺旋階段を上がっていたのだろう。そうしてこの曲が生まれ、放たれ、いままたSuperflyが動き出した。

2024年2月に始まるアリーナツアーへの思いを、最後に聞いた。

「半年ちょっとの間に感情の変化がたくさんあったし、自分の体質の変化に気づくこともできた。そういう意味では成長した状態で、前よりも深い歌がうたえる気がしています。お待たせしてしまった上に本数も減らすことになってしまいましたけど、その分パワーをチャージしてしっかりコントロールしながら、1本1本を濃厚なものにしていきたいと思っています」

(内本順一)